– 서문: 조선이라는 렌즈

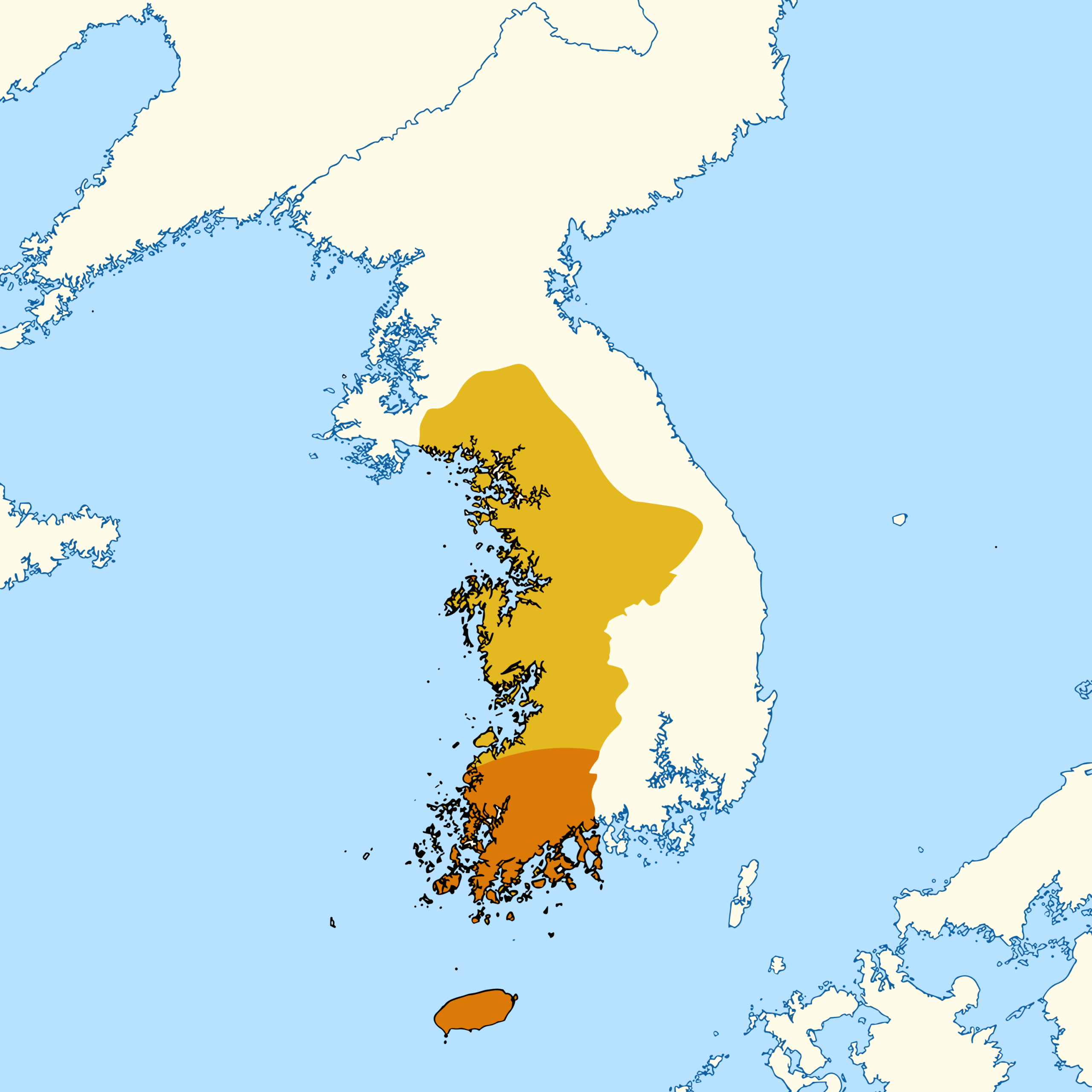

교과서 속 백제는 한반도 남서부에 존재했던 삼국 중 하나이며,

우리는 백제를 알고 있다고 생각한다.

고구려와 신라 사이에서 경쟁하다 결국 멸망한 국가로 설명된다.

수도는 한성에서 웅진으로, 다시 사비로 옮겨졌고,

일본에 불교를 전파한 문화 국가로 기억된다.

그리고 660년, 나당 연합군에 의해 멸망했다.

이 모든 설명은 틀리지 않았다.

그러나 그것만으로는 충분하지 않다.

왜냐하면 그 설명은 백제를 백제의 자리에서 바라본 것이 아니라,

조선의 자리에서 바라본 것이기 때문이다.

우리는 조선의 후손이다.

더 정확히 말하면, 조선이 남긴 기록 속에서 과거를 배우는 사람들이다.

조선은 스스로를 집요할 정도로 기록한 국가였다.

왕의 말과 행동, 신하들의 논쟁, 지방의 사건, 외교의 긴장까지, 국가는 자신을 문자로 고정했다.

그 기록은 거의 완전한 형태로 살아남았고, 우리는 그 기록 위에 서서 과거를 이해한다.

이것은 축복이다. 그러나 동시에 하나의 렌즈이기도 하다.

조선은 농업을 국가의 근본으로 본 국가였다.

땅은 생산의 기반이었고, 백성은 그 땅 위에 정착한 존재였다.

국가는 연속된 영토 위에 존재했고, 그 영토를 통치하는 것이 국가의 본질이었다.

질서는 위에서 아래로 내려왔고, 중심은 언제나 내륙에 있었다.

이 구조는 너무 안정적이었기 때문에, 우리는 그것을 국가의 기본 형태로 받아들이게 되었다.

국가는 원래 그런 것이라고. 영토를 가지고, 농업을 기반으로 하며, 중앙에서 통치하는 존재라고.

그러나 그 전제는 역사 전체로 보면, 하나의 선택에 불과하다.

조선 이전의 한반도에는, 전혀 다른 방식으로 존재했던 국가가 있었다.

그 국가는 땅 위에만 존재하지 않았다.

그 국가는 강을 따라 바다로 나아갔고, 그 바다 위에서 다른 세계와 연결되었다.

그 국가는 영토의 경계로 정의되지 않았고, 연결의 중심으로 존재했다.

그 국가가 백제였다.

백제를 이해하기 위해서는, 먼저 조선이라는 렌즈를 잠시 내려놓아야 한다.

조선의 기준으로 보면, 백제는 영토를 충분히 통제하지 못한 국가처럼 보인다.

수도는 여러 번 이동했고, 국경은 유동적이었으며, 결국 멸망했다.

그러나 다른 기준에서 보면, 전혀 다른 모습이 드러난다.

백제의 중심지는 언제나 강 하구에 위치했다.

한강과 금강은 내륙으로 들어가는 통로이면서 동시에 바다로 나아가는 출구였다.

그 바다는 단절이 아니라 연결의 공간이었다.

강을 따라 내려오면 바다가 있었고, 바다를 따라 나아가면 다른 세계가 있었다.

그 세계는 멀지 않았다. 맑은 날이면, 바다 건너편은 단지 보이지 않을 뿐, 존재하지 않는 것이 아니었다.

고대의 항해는 무작위의 모험이 아니었다.

그것은 계절과 바람, 해류를 이해하는 기술이었고, 이미 수많은 사람들이 오가던 길이었다.

그 길 위에서 사람들은 물자를 교환했고, 기술을 전달했으며, 기억을 공유했다.

국가는 그 길을 통제하는 방식으로 존재할 수도 있다.

백제는 바로 그 길 위에 존재했던 국가였다.

이 시리즈는 백제를 다시 설명하려는 시도가 아니다.

백제를 새로운 시각으로 해석하려는 시도도 아니다.

그것은 오히려, 우리가 이미 알고 있는 사실들을, 다른 순서로 배열하는 작업에 가깝다.

그 순서를 바꾸는 순간, 하나의 다른 그림이 나타난다.

그 그림 속에서 백제는 한반도의 서쪽 끝에 위치한 변방 국가가 아니라,

중국 남부에서 한반도를 거쳐 일본으로 이어지는 해양 네트워크의 중심 노드로 나타난다.

그리고 그 네트워크 위에서,

사람들은 이동했고, 문명은 형성되었으며, 역사는 기록되기 이전부터 이미 연결되어 있었다.

우리는 지금까지, 땅 위에 그려진 지도만을 보아왔다.

이제, 그 지도 아래에 존재했던 항로를 따라가 볼 것이다.